11 декабря 2025 года в 9:30 в Президентской библиотеке Управления делами Президента Российской Федерации начнёт работу VI Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям: новые вызовы. Пленарное заседание откроет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Мероприятие, организованное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), продлится два дня – 11 и 12 декабря.

Конференция проводится в целях укрепления международного сотрудничества, развития научного обмена и наращивания национального потенциала стран-партнёров по противодействию инфекционным болезням.

Ставшая традиционной, Международная научно-практическая конференция предоставляет возможность учёным из 30-ти стран трёх континентов поделиться результатами своих исследований, принять участие в научных дискуссиях по поиску ответов на вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия.

В этом году в рамках Конференции состоится Российско-Китайский симпозиум, посвящённый сотрудничеству двух стран в обеспечении эпидемиологического благополучия населения.

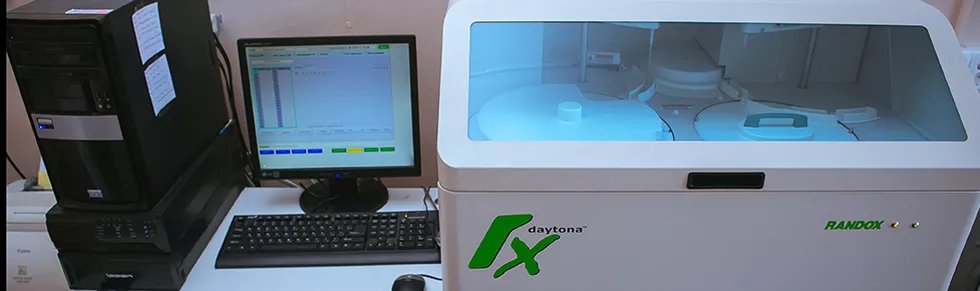

На мероприятии будут также продемонстрированы отечественные инновационные разработки: тест-системы, мобильное оборудование, информационные продукты, в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, которые Российская Федерация предоставляла ранее и готова предоставить в будущем зарубежным партнёрам.

Основные вопросы для рассмотрения на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям: Новые вызовы:

- Фундаментальные исследования в области этиологии, эпидемиологии и иммунологии инфекционных заболеваний.

- Иммунологический надзор за вакциноуправляемыми и другими актуальными инфекциями.

- Геномный эпидемиологический надзор: возможности и перспективы.

- Использование цифровых технологий, технологий больших данных и искусственного интеллекта в эпидемиологическом надзоре.

- Методы синтетической биологии для решения задач эпидемиологического надзора.

- Современные подходы к разработке препаратов для диагностики, профилактики и лечения инфекций.

- Новые и вновь возвращающиеся инфекции.

- Объединяя усилия: международный опыт и международное взаимодействие по противодействию инфекционным заболеваниям.

- Некоторые аспекты эпидемиологии, профилактики и терапии.

Мероприятие будет транслироваться на Сайте конференции, на портале Президентской библиотеки в разделе «Прямые трансляции» в соответствии с Программой прямых трансляций.

Принять участие в конференции можно как в очном, так и заочном формате. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке

Регистрация для представителей средств массовой информации доступна по ссылке

Вход в Президентскую библиотеку осуществляется только при наличии паспорта. Для участников мероприятия – через подъезд № 1, для представителей СМИ – через подъезд № 2.

Обращаем внимание представителей СМИ, что прибывать на мероприятия необходимо заблаговременно.